胡晔/宁波团队:Nature BME发表结核病诊断革命性突破 - 自驱动微流控芯片实现4小时精准检测

时间:2025-07-18

来源:网络 2025-07-18 10:11

这项突破性技术仅需4小时和25微升全血即可完成结核感染检测,在HIV共感染人群中灵敏度高达93.8%,为终结结核病流行提供了强有力的新工具。病(TB)这个"白色瘟疫"至今仍是全球头号传染病杀手。尽管世界卫生组织提出"2035年终结结核病"的目标,但技术的局限性始终是防控路上的绊脚石。近日,美国杜兰大学胡晔,宁波团队在《Nature Biomedical Engineering》发表了一项里程碑式研究成果 ASTRA(抗原特异性T细胞反应检测)自驱动微流控芯片系统。这项突破性技术仅需4小时和25微升全血即可完成结核感染检测,在HIV共感染人群中灵敏度高达93.8%,为终结结核病流行提供了强有力的新工具。

现有诊断技术的困境与挑战

当前结核病诊断主要依赖两种学方法:结核菌素皮肤试验(TST)和干扰素 释放试验(IGRA)。然而这些方法存在显著局限性:TST需要48-72小时后二次就诊判读结果,且可能因卡介苗接种产生假阳性;IGRA虽然特异性更高,但仍面临诸多挑战。

最突出的问题体现在三个方面:首先,检测时间长达24-48小时,延误了早期诊断和治疗的黄金窗口期。其次,样本处理要求苛刻,静脉血必须在采集后16小时内处理,并保持全程冷链运输。最重要的是,在HIV感染者、免疫抑制人群及近期接种活疫苗者中,IGRA的假阴性率显著升高。数据显示,在CD4计数 200个/ l的HIV患者中,IGRA灵敏度可能降至50%以下。这在结核病高负担地区尤为严峻,例如非洲南部某些区域HIV-TB共感染率超过50%。

ASTRA技术的创新突破

ASTRA系统的设计理念源于对现有技术痛点的系统性解决。研究团队从分子机制入手,发现虽然HIV感染会通过DNA甲基化抑制IFN 表达,但通过NF- B信号通路激活的表面标记物OX-40(CD134)和4-1BB(CD137)仍能稳定表达。这一发现促使团队开发了双标记物检测策略。

微流控芯片的设计体现了工程学智慧。六进样口三反应腔的结构实现了多重分析,45度角滑动切换的流体控制系统确保试剂顺序流动。最革命性的是其自驱动系统 受投弹甲虫防御机制启发,采用Pt-Ni纳米酶催化H2O2产生氧气作为动力源。这种设计使芯片在4-40℃环境都能稳定工作,完全摆脱了对电力设备的依赖。

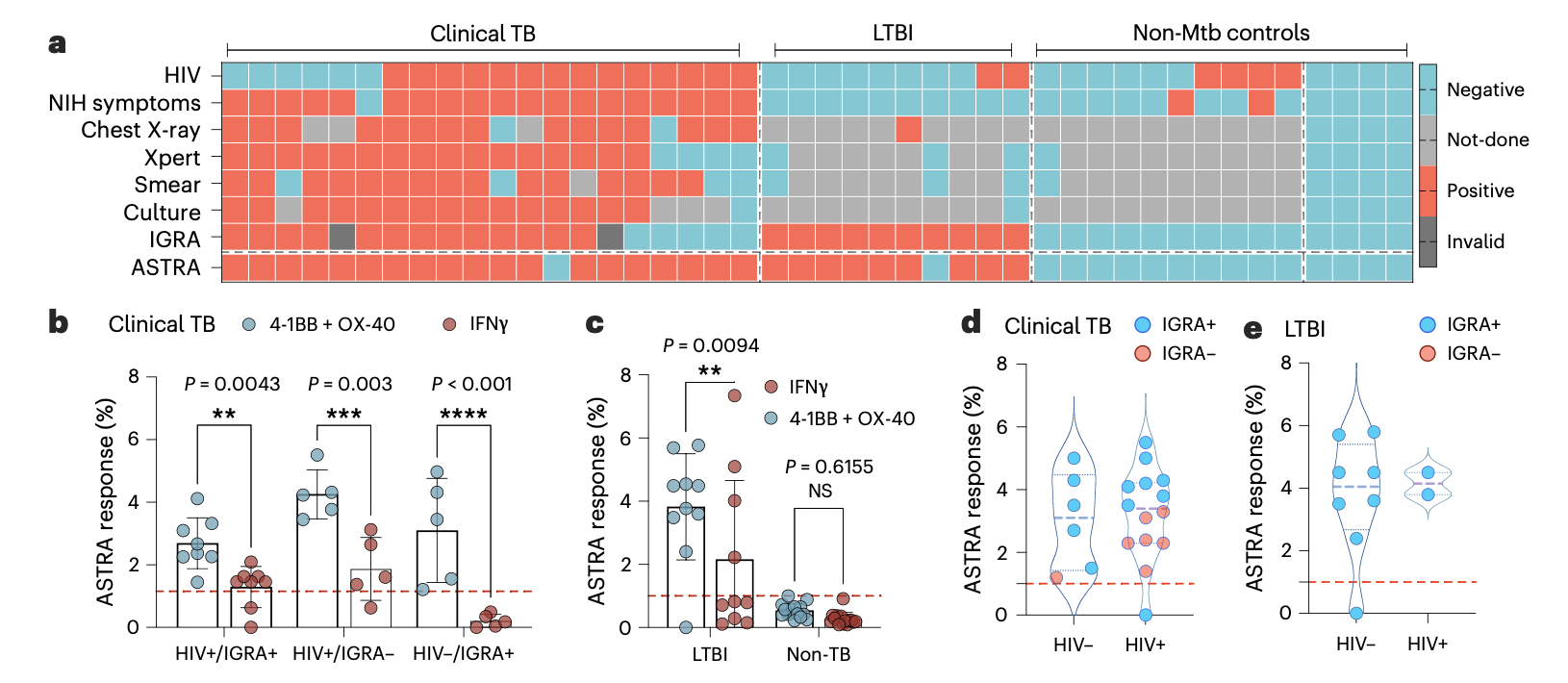

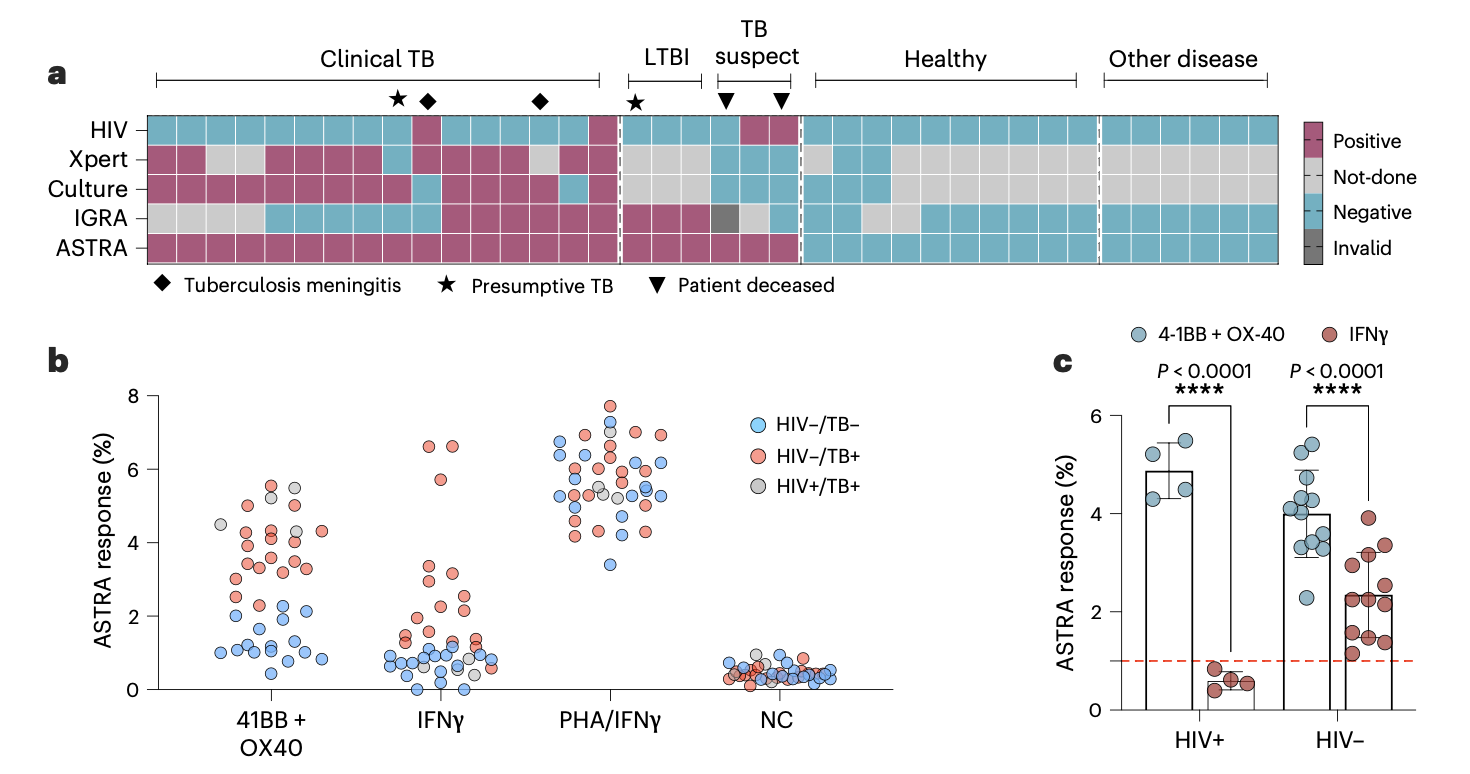

卓越的临床验证结果

研究团队在四大洲不同流行病学特征的队列中验证了ASTRA的性能。在越南HIV阴性队列(n=64)中,ASTRA与IGRA结果高度一致(R =0.92),ROC曲线下面积达0.94。更令人振奋的是在斯威士兰HIV高发队列的表现:16例HIV-TB患者中,ASTRA检出15例(93.8%),而同期IGRA仅检出10例(62.5%)。特别值得注意的是,5例IGRA假阴性病例全部被ASTRA准确识别。

休斯顿队列验证了技术在复杂病例中的应用价值。1例HIV合并结核性脑膜炎患者,IGRA结果为阴性而ASTRA阳性,最终经尸检确诊。新奥尔良队列则证实了指尖血检测的可行性 25 L全血检测结果与静脉血PBMC高度一致(R =0.91),为偏远地区提供了可能。

技术细节与优势解析

ASTRA芯片的制造采用SU-8光刻技术,通道深度精确控制在50-110 m。抗体偶联使用EDC/NHS化学交联法,确保CD4/CD8抗体的稳定固定。纳米酶催化系统经过精心优化:10nm Pt-Ni颗粒在50 g/ml浓度时,可产生30-150 m/s的理想流速,在保证捕获效率的同时完成充分洗涤。

与传统方法相比,ASTRA展现出多方面优势:

-时间效率:检测周期从24-48小时缩短至4小时

-样本需求:从静脉血降至指尖采血

-设备依赖:无需离心机、培养箱等大型设备

-温度稳定性:试剂可在室温保存运输

-成本效益:单次检测耗材成本降低62%

临床应用前景与挑战

ASTRA芯片无需外部供电和复杂设备,适合在资源有限的基层或流动筛查环境中使用。4 小时出结果的快速周转时间,可加快潜伏感染者的发现和随访,从而缩短从筛查到干预的时间窗口。由于检测依赖于T 细胞表面标志物表达,而非细胞因子释放,ASTRA 对儿童、老年人以及其他免疫功能低下人群同样友好。研究团队指出,这一平台不仅可用于结核病,还具备扩展至疫苗免疫评估、治疗监测等多种场景的潜力。

更广阔的应用前景

ASTRA平台的设计理念具有普适性。通过更换特异性抗原和检测抗体,该技术可扩展至其他感染性疾病(如、HBV)的诊断。在肿瘤免疫治疗领域,监测治疗性T细胞的活化状态也是潜在应用方向。团队已着手开发多功能芯片版本,预计可同时检测6种不同的免疫应答。

这项研究不仅提供了新型诊断工具,更开创了免疫检测的新范式。正如胡晔教授强调的:"ASTRA代表了一种诊断理念的转变 从依赖单一细胞因子到全面捕捉免疫激活信号,从复杂实验室操作到真正意义上的床边检测。",审稿人也进一步评价: 这项技术解决了IGRA在资源匮乏地区和免疫抑制人群中的关键瓶颈,为全球结核防控提供了实用工具。

随着进一步优化和推广,ASTRA技术有望成为全球结核病防控体系的重要支柱,为实现WHO"终结结核病"战略目标提供关键技术支撑。这项融合了分子生物学、纳米技术和微流控工程的突破,也为我们展示了多学科交叉创新的巨大潜力。

作者介绍

宁波博士

美国杜兰大学医学院助理教授,生物化学与分子生物学系及智能分子诊断中心核心成员。长期从事分子诊断和微流控诊断研究。本项目第一作者与共同通讯作者。

胡晔教授

杜兰大学医学院终身教授,智能分子诊断中心主任。在医学与感染性疾病检测领域有丰富经验,为本研究通讯作者。

如需合作或了解更多技术细节,请联系:,

论文信息:

Ning B, et al. Self-powered rapid antigen-specific T-cell response assay for Mycobacterium tuberculosis infections. Nat Biomed Eng (2025).

DOI: 10.1038/s41551-025-01441-5

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->