全球首个DPP-1抑制剂问世记:从冷门靶点到慢性肺病新希望

时间:2025-08-17

来源:医药魔方 2025-08-17 14:50

Brensocatib的成功上市标志着DPP-1这一冷门靶点的正式“出圈”,但这仅仅是序幕——更多的进展正在涌现。慢性肺病领域正涌现出越来越多的里程碑式进展。囊性纤维化市场培育出 重磅炸弹 ,肺动脉高压、慢阻肺病领域诞生对因治疗药物 近日,非囊性纤维化症(non-cystic fibrosis bronchiectasis,NCFB)终于也迎来了第一个药物 二肽基肽酶1(Dipeptidyl Peptidase,DPP-1)抑制剂Brensocatib(商品名:)。

Brensocatib是全球首个获得批准上市的DPP-1靶向药物,标志着DPP-1这一冷门靶点的成药潜力得到了验证。从组织蛋白酶C的初次发现,到如今Brensocatib的成功上市,这段跨越半个多世纪的科学探索之旅见证了现代药物研发从基础研究到临床转化的经典演进轨迹。

发现宝藏:为慢性肺病而生的DPP-1靶点

故事要从20世纪30年代说起。彼时,生物化学刚刚起步,年轻的Joseph Fruton怀揣着对生物化学领域的向往成为了洛克菲勒医学研究所(洛克菲勒大学前身)著名生物化学家Max Bergmann手下的一名研究助理。在此之前,他的研究方向更偏向于有机化学。

1934年,初入实验室的Joseph Fruton接手了肠黏膜二肽酶项目的研究工作[1],并因此培养了多肽合成能力,这对于其后续在酶学领域的科学发现非常关键。

通过合成丰富的多肽片段,Joseph Fruton阐明了胰蛋白酶、糜蛋白酶和胃蛋白酶的底物特征[2-4]。在胞外蛋白水解酶的研究取得突破后,他很快便将研究重点转移至胞内蛋白水解酶 组织蛋白酶(Cathepsin)。通过提取和分离牛脾脏、牛肾脏、猪肾脏组织,Joseph Fruton在1939-1948年期间揭晓了一系列组织蛋白酶的存在[5-7],其中便包括组织蛋白酶C,也就是后来的DPP-1。在接下来的几年里,Joseph Fruton又与Mary Mycek合作厘清了DPP-1的底物特征和水解条件[8],揭示了其独特的二肽切除活性,这一发现为后续基于结构的药物设计提供了重要参考。

然而,在那个分子生物学尚未兴起的年代,科学家们难以深究DPP-1的生物学功能,该靶点并未迅速走上临床转化的道路。

时间来到20世纪末,分子生物学的蓬勃发展为DPP-1的功能验证提供了新的视角。1999年,在Michael McGuire等人的研究成果[9]启发下,华盛顿大学医学院的Christine Pham和Timothy Ley探究了DPP-1在细胞毒性淋巴细胞的凋亡过程中所扮演的角色,发现这类酶是导致其凋亡的颗粒酶激活所必需的一种关键催化剂[10]。这一发现激起了研究者们对DPP-1调控作用的无限遐想。

更具突破性的发现随之而来。有研究表明,敲除小鼠的DPP-1基因后,中性粒细胞来源的丝氨酸蛋白酶失去活性,而机体炎症反应显著降低[11]。这一发现揭示了DPP-1与炎症性疾病之间的联系 它就像一个分子开关,控制着炎症反应的强度和持续时间。

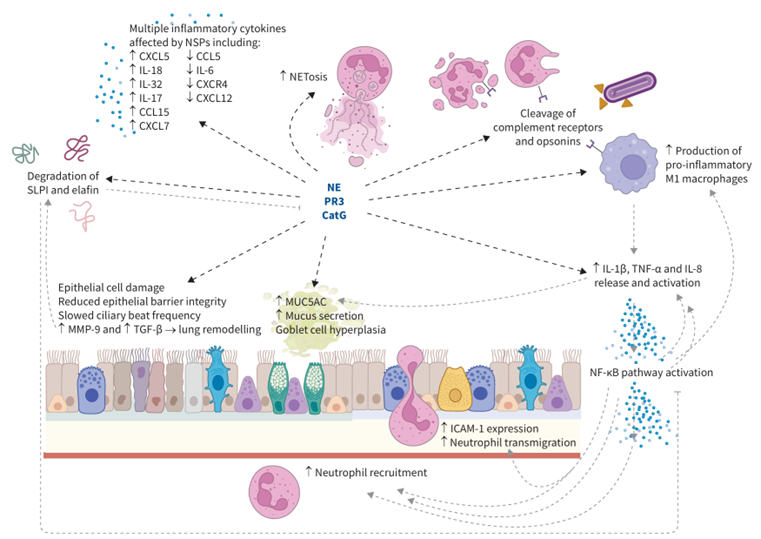

作为一种半胱氨酸肽酶,DPP-1的主要功能是通过切割氨基末端的二肽结构来激活促炎性中性粒细胞丝氨酸蛋白酶(Neutrophil Serine Proteases,NSPs)家族,包括中性粒细胞弹性蛋白酶(Neutrophil Elastase,NE)、蛋白酶3(Proteinase 3,PR3)和组织蛋白酶G(Cathepsin G,CatG)。在正常生理条件下,这些NSPs是机体抵御感染的重要武器。然而,当其过度活化或失调时,便会调转枪口,对正常组织造成损伤并引发慢性炎症。

NSPs家族介导的炎症级联反应[12]

NSPs家族介导的炎症级联反应[12]

这一机制的阐明,让科学家们看到了DPP-1作为炎症性疾病治疗靶点的巨大潜力。

在众多与中性粒细胞过度活跃相关的炎症性疾病中,NCFB的治疗形势尤为严峻。尽管NCFB已被报道超过200年[13],但对大多数人来说仍是一类相对陌生的疾病。这类疾病的残酷之处在于其不可逆性 支气管因反复感染、炎症和肺组织损伤而发生永久性扩张。患者往往陷入一个难以打破的恶性循环:慢性咳嗽、痰液分泌过多、呼吸困难和呼吸道反复感染相互交织,而每一次肺部恶化都可能导致疾病的进一步恶化。

更令人担忧的是,全球NCFB患者已逾百万,但临床治疗只能依赖控制感染、使用支气管扩张剂缓解症状,这些 治标不治本 的权宜之计远远无法满足患者的迫切需求。

针对DPP-1开发选择性抑制剂这一思路,为NCFB的治疗带来了新的曙光。

低谷逆袭:Biotech十年心血修成正果

当DPP-1的生物学功能逐渐明朗后,这个靶点便正式进入了药物研发者的视野。

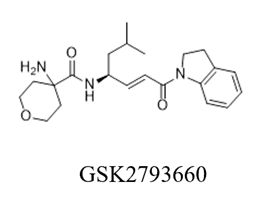

葛兰素史克(GSK)第一个进行了探索,在2014年2月将不可逆DPP-1抑制剂GSK2793660推进临床试验。可惜的是,该候选分子在临床中的安全性表现不佳,很快便被GSK弃置[14, 15]。

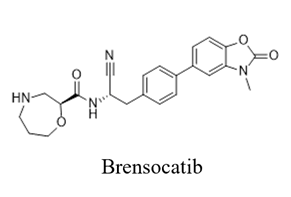

几乎是在同一时期,阿斯利康也将DPP-1项目推进至临床阶段。但它选择了一条不同的路径 AZD7986(即后来的Brensocatib)采用了可逆抑制的设计理念,试图在安全性和有效性之间找到更好的平衡点。

AZD7986实际上是阿斯利康在DPP-1抑制剂赛道的第二次尝试,其第一代候选分子AZD5428因安全性问题未能成药[16]。尽管AZD7986在I期研究中证明了可逆抑制策略的可行性[17],但或许是受到GSK失败案例的影响,又或许是对这一冷门靶点前景的不确定性,阿斯利康在2016年10月 距离I期研究完成仅两个月后,就将这个项目转让给了生物技术公司Insmed。

AZD7986实际上是阿斯利康在DPP-1抑制剂赛道的第二次尝试,其第一代候选分子AZD5428因安全性问题未能成药[16]。尽管AZD7986在I期研究中证明了可逆抑制策略的可行性[17],但或许是受到GSK失败案例的影响,又或许是对这一冷门靶点前景的不确定性,阿斯利康在2016年10月 距离I期研究完成仅两个月后,就将这个项目转让给了生物技术公司Insmed。

对于Insmed而言,坚持推进一个被巨头放弃的项目需要非凡的勇气和独到的眼光。在生物技术投资风口变幻莫测的大环境下,这无异于一场豪赌。

所幸,Insmed赌成功了。

接手Brensocatib后,Insmed稳扎稳打地推进其临床开发。2020年2月,II期WILLOW研究的结果终于揭晓,为整个DPP-1赛道带来了久违的好消息。

数据显示,在10mg和25mg剂量下,Brensocatib均可以显著延后NCFB患者的首次肺部恶化时间[18],为DPP-1抑制剂的治疗潜力提供了有力证据。FDA也给予了背书,在同年6月授予Brensocatib突破性疗法资格,加速其临床开发。

WILLOW研究的成功不仅让Insmed看到了希望,也重新点燃了整个行业对DPP-1靶点的热情。一度沉寂的赛道再次升温,更多的制药公司开始关注这一领域。

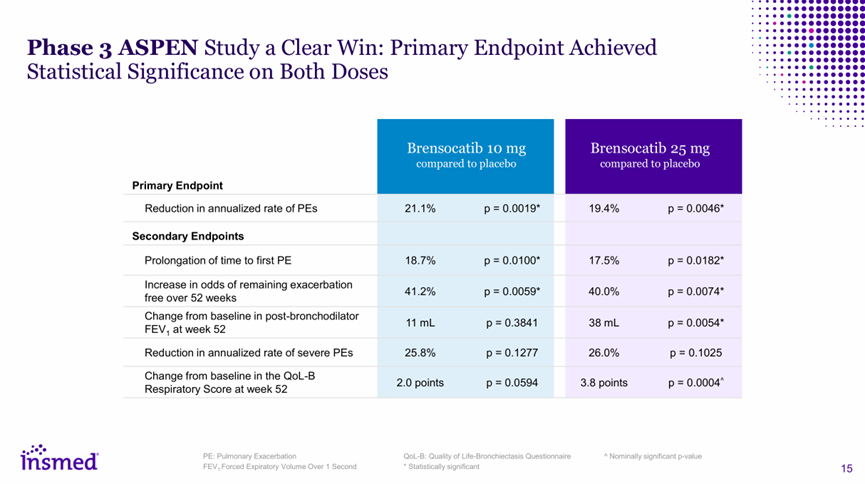

真正决定Brensocatib命运的是III期ASPEN研究。这项涉及1721例患者的大型临床试验承载着整个DPP-1靶点成药价值验证的重任。

2024年5月,当ASPEN研究的结果公布时,整个行业都松了一口气。数据显示,治疗第52周时,10mg和25mg剂量组患者的年化肺部恶化发生率均低于安慰剂组(1.02 vs 1.29,比率为0.79,P=0.004;1.04 vs 1.29,比率为0.81,P=0.005),首次肺部恶化时间也明显延长(HR=0.81,P=0.02;HR=0.83,P=0.04)。此外,Brensocatib组在治疗第52周时仍有近半数(48.5%)患者仍未出现恶化。

来源:Insmed官网8月投资者PPT

来源:Insmed官网8月投资者PPT

这样的数据或许不能称之为出色,但对于一个百年来都未曾有靶向药物问世的疾病来说,突破性已经足够。

当然,作为一个FIC分子,Brensocatib也不可能完美无瑕。抑制DPP-1可能会带来低概率的和过度角化等副作用,抑制DPP-1这一基础生物学过程仍然需要谨慎权衡获益与风险。但瑕不掩瑜,Brensocatib已经证明了DPP-1抑制剂的治疗价值。

总结

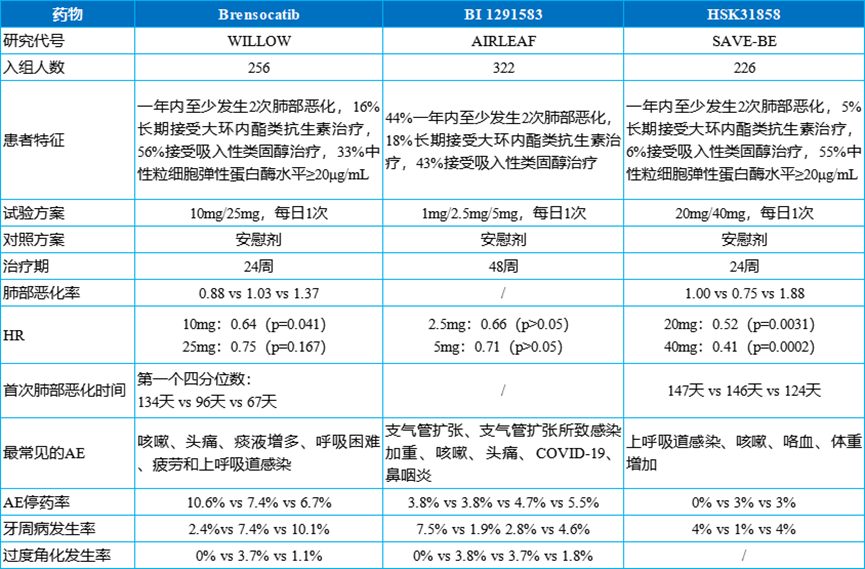

Brensocatib的成功上市标志着DPP-1这一冷门靶点的正式 出圈 ,但这仅仅是序幕。更多的进展正在涌现。勃林格殷格翰的BI 1291583和海思科的HSK31858陆续在II期研究中取得积极结果[19, 20],并已启动III期临床。

DPP-1抑制剂II期研究数据概览

来源:医药魔方NextPharma数据库

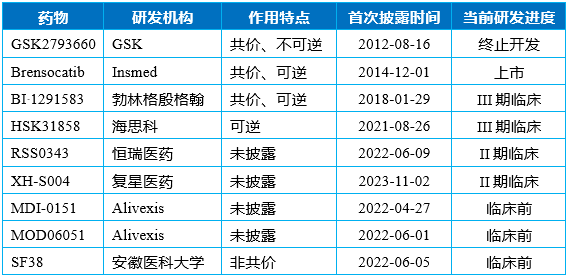

这场研发竞赛中,中国药企也成为了重要参与者。海思科的和复星医药的均已获得海外药企的青睐,相继达成license out交易,彰显了中国药企在这一前沿领域的创新实力。在当前BD趋势下,恒瑞医药的RSS0343很有可能成为下一个合作标的。

已报道的DPP-1抑制剂

来源:医药魔方NextPharma数据库

未来,随着更多产品的问世和适应症的拓展,DPP-1抑制剂有望在慢阻肺病、等更广泛的呼吸系统疾病治疗中继续发挥重要作用。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->