Curr. Biol.:中科院物理所李岩研究组在觅食节律行为的神经机制研究方面取得重要进展

时间:2025-10-05

来源:brainnews 2025-10-05 09:05

该研究以嗅觉系统为切入点,发现了一簇对觅食行为持续压制的抑制性嗅觉投射神经元,而节律系统通过多巴胺信号在清晨解除了其对觅食行为的抑制,实现了觅食行为的节律调控。2025年9月26日,中国科学院生物物理研究所李岩课题组在Current Biology在线发表了题为"Central Clock Drives Foraging Rhythm through Modulating Food Odor Attraction in Drosophila"的研究论文。

动物的许多行为表现出昼夜节律特征,其中觅食行为的节律性尤为明显。正如谚语"早起的鸟儿有虫吃"所描述,大多数日行性动物在清晨开始觅食。值得注意的是,即使是在实验室稳定的温度和光照条件下长期饲养的动物仍保持了这种节律性觅食行为。然而长期以来,神经系统如何控制这样的节律性行为并不清楚。

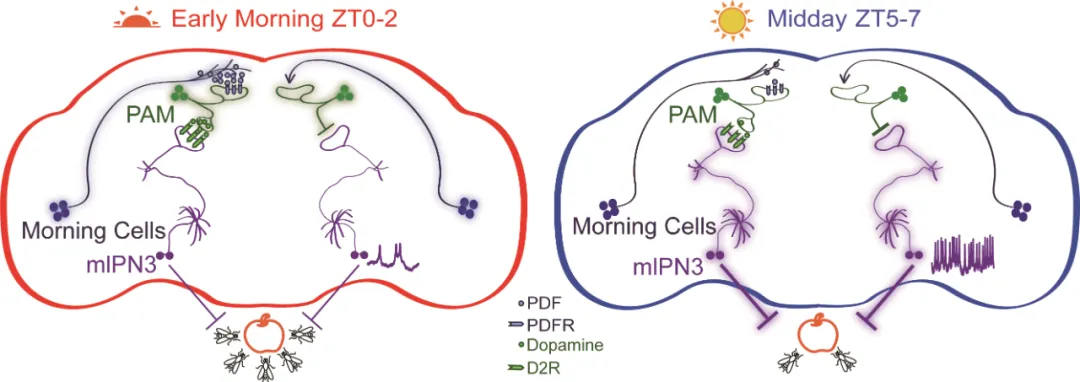

嗅觉对于动物的觅食行为至关重要。从嗅觉系统入手,研究人员发现果蝇中一簇抑制性嗅觉投射神经元mlPN3对食物气味呈现出节律性反应。行为学实验表明,这簇mlPN3神经元抑制觅食行为,其活动性高低决定了觅食行为的强弱。进一步研究显示mlPN3神经元的自发神经活动具有节律性,即清晨活动性低而中午活动性高;而这样的差异是由果蝇节律神经元Morning cells在清晨通过PDF神经肽激活多巴胺能神经元PAM- 2,进而抑制mlPN3神经元所产生的。

该研究以嗅觉系统为切入点,发现了一簇对觅食行为持续压制的抑制性嗅觉投射神经元,而节律系统通过多巴胺信号在清晨解除了其对觅食行为的抑制,实现了觅食行为的节律调控。该研究所揭示的这样一条去抑制神经环路,解析了动物节律性觅食 适时而食 背后的神经调控机制。

图:节律神经元-多巴胺-嗅觉神经环路调控觅食行为的节律性。右图:午间抑制性嗅觉神经元高活性抑制觅食行为;左图:清晨其受到抑制,觅食活性提升。

中国科学院生物物理研究所周鸣敏博士、郑梅君博士生为该研究论文的共同第一作者,李岩研究员为通讯作者。该工作受到国家重点研发计划、国家自然科学基金以及中国载人航天工程空间应用系统项目的资助。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.09.011

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->